| |

|

| |

|

|

|

Father

John Staudenmaier: Detroit,

MI, 16. April 2001

|

Manfred Hulverscheidt :

Wenn ich Ihre verschiedenen Artikel richtig gelesen

habe, dann gehen Sie viel weiter als auf das 19. Jahrhundert

zurück, um das Phänomen Elektrizität als kulturellen

Faktor unserer Gesellschaft begreiflich zu machen.

Father

John Staudenmaier: Ich neige dazu, Elektrizität

in einem breiteren kulturellen Kontext zu sehen; man kann

sagen: im Kontext der Leute, die es lohnenswert fanden, ihr

Geld und ihr Können, ihre Zeit und ihre Energie in elektrische

Forschung und Entwicklung zu investieren. Ich denke natürlich

besonders an das 19. und 20. Jahrhundert. Diese Leute sind

nicht zufällig dazu gekommen, oder vielleicht sollte

ich es anders ausdrücken: man könnte deren Motivation

und Sorge um elektrische und später dann elektronische

Systeme besser nachvollziehen, indem man sich fragt: ‚Was

in der Kultur Europas - insbesondere Nord- und Westeuropas

- hat bei den Leuten eine solche Vorliebe für diese Art

von Technik erzeugt?

|

MH: Worin

bestand diese Vorliebe?

FJS:

Ich denke insbesondere an die sich allmählich

offenbarende Geschichte der Aufklärung des 17. und 18.

Jahrhunderts. Achten Sie auf die führenden intellektuellen

Köpfe Europas ungefähr nach dem 30jährigen

Krieg, also die Zeit Descartes‘, dann Leibniz' und Newtons.

Sie werden ein wachsendes Mißtrauen gegenüber dem

Sinnlichen, Erfahrungsmäßigen, Regionalem, Topischen

finden. Diese werden als verdächtig und enttäuschend

eingeschätzt, und so suchte man nach einer Art neuem

Bezugsrahmen für zuverlässiges Wissen und zuverlässige

Politik. Einige behaupten, es läge an dem Gemetzel des

30jährigen Kriegs, in dem die Leute aus religiösen

Motiven über viele Jahre fürchterliche Untaten an

sich und ihren Kindern begingen und daß sie darum nicht

mehr die Kraft besaßen zu glauben, man könne das

Lokale, Sinnliche, Persönliche, das auf beschränkter

Erfahrung Beruhende in der öffentlichen und politischen

Welt unter einen Hut bringen.

|

|

|

Man fragte sich also: gibt es nicht irgendeinen Weg, eine Welt

zu schaffen, die gesäubert ist von Leidenschaften, Vorlieben,

Übertreibungen usw. Und auf der Grundlage dieser Suche

entsteht nach meiner Ansicht der kulturelle Rahmen für

die Investitionen zum Beispiel in Präzisionsinstrumente;

- um etwas fein säuberlich ausmessen zu können, damit

die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen scharf und genau

definiert sind: 'Ah! das ist es, was uns irgendwie befreit von

diesem Gemetzel, diesen Schlächtereien!' Diese Mentalität

ist meines Erachtens den großen Investitionen vorausgegangen,

die wir mit dem Begriff industrielle Revolution beschreiben,

die begleitet war von großen Durchbrüchen bei wissenschaftlichen

Präzisionsmeßgeräten. Vielleicht kann man behaupten,

daß die intellektuellen Eliten Europas sich vor der Dunkelheit

fürchteten und sagten: es muß einen Weg geben, die

Dunkelheit zu besiegen. Denn die Dunkelheit ist schlecht, das

Dunkle, Emotionelle, Sentitive, Erfahrungs- und Ad hoc-Mäßige

|

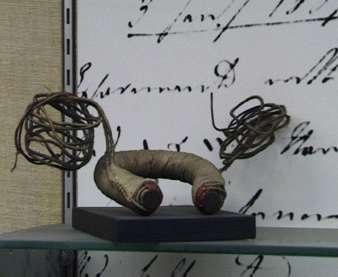

Puppenstubenmodell

von Michael Faradays Werkstatt

(Royal Institution, London) |

Also

ich neige zu der Behauptung, daß all diese Forschungen,

die zur Elektrifizierung geführt haben, aus diesem kulturellen

Kontext hervorgegangenn sind, der besagt, daß Präzision

das Ungefähre überwinden soll.

|

MH: Kehren

wir heute in ein Zeitalter der Dunkelheit zurück?

FJS:

Oja, ich denke, Sie können das sehen

seit, ich nehme an, seitdem die Euphorien, die noch den Zweiten

Weltkrieg begleiteten, allmählich aus der Wirklichkeit

verschwanden - sagen wir irgendwann so ab 1970 . Da kann man

eine steigende Zahl von Leuten ausfindig machen, vor allem

junge, aber nicht ausschließlich junge Leute, die sagen:

es muß noch etwas anderes geben als das scharfe, klare,

strategische, systemorientierte Denken, da muß es mehr

geben als das. Und so finden Sie alle möglichen Kultbewegungen,

darunter einige ziemlich grimmige, fast geisteskranke; dann

aber wiederum andere, die sich zurückbesinnen auf mystische

Weisheiten sowohl östlicher als auch westlicher Provenienz.

Es ist keineswegs zufällig, daß der Buddhismus

heutzutage im Westen wesentlich populärer geworden ist

als er noch vor 50 Jahren war. Ich glaube keineswegs, daß

das ein Zufall ist. Ebenso ist es kein Zufall, daß die

christliche Tradition klösterlicher Versenkung, das Festhalten

am Rhythmus der Tageszeiten in den Büros der christlichen

Institutionen heute wieder viel populärer geworden und

von viel mehr Menschen getragen wird als sagen wir vor 50

Jahren. Diese Dinge legen uns nahe, daß die Vorstellung,

die Gesellschaft sei in der Lage, ihren letzten Sinn und Zweck

und ihr Glück in immer präziseren und feinabgestimmteren

Systemen wachsender Komplexität zu finden, daß

also Systeme, von denen wir abhängig sind, den ganzen

Sinn des menschlichen Fortschritts ausmachten, - daß

diese Anschauung den Leuten immer verdächtiger vorkommt.

|

MH: Hat

dieser Zweifel eine ähnliche Kraft wie der Enhusiasmus

eines Thomas Edison, Werner Siemens, Walter Rathenau?

FJS:

Eine sehr gute Frage, ob dieses Interesse,

das in an all diesen kleinen kultähnlichen Gruppierungen

zum Ausdruck kommt, dieses wachsende Interesse am Mystischen

und Kontemplativen, ob es sich dabei um eine genuine kulturelle

Bewegung handelt oder um ein Randphänomen. Man kann sicherlich

sagen, es ist klein verglichen mit diesem großen Elefanten,

den das Projekt der Aufklärung darstellt. ... Ich bin

beeindruckt von diesem enormen Engagement, das diese Gesellschaft

voraussetzt, daß ich Bürger einer Gesellschaft

zunehmender Präzision, zunehmender Vorhersagbarkeit,

Klarheit und Strategie bin. Ich glaube überhaupt nicht,

daß das schon vorbei ist. Aus dieser Haltung heraus

beobachte ich die Entwicklung von Leuten, die nach etwas Ausschau

halten, was mehr ist als das. Es ist noch zu früh, über

diese ein Urteil zu fällen.

|

|

MH:

Bringt

die Elektrizität eine eigene nicht hinterfragbare Werteordnung

mit sich?

FJS:

Ich würde das nicht so sehen. Ich

würde das so angehen wie vorhin. Ich persönlich

neige nicht zu einer Interpretation, die z.B. sagt: Hier haben

wir die Stromversorgung seit sagen wir ungefähr 1880.

Sie wurde Allgemeingut, als um 1930 die meisten Haushalte

des Westens über genügend Geld verfügten, ihr

Haus zu elektrifizieren. ... Ich würde nun nicht behaupten,

daß all diese elektrischen Systeme und Geräte eine

entsprechende Mentalität erschaffen. Ich würde das

Wort „erschaffen“ nicht gern in einem solchen Satz

verwenden. Ich würde eher sagen, daß die gleiche

Mentalität, die all diese Investitionen in die Forschung

und Entwicklung über einen so langen Zeitraum hervorgebracht

und sie für so viele Leute hat wichtig werden lassen,

- daß diese Mentalität jetzt sicherlich entwickelt

und verstärkt wird durch die Möglichkeiten, die

die Elektrizität den Leuten an die Hand gibt, zweifellos.

Sie macht einige Verhaltensweisen etwas leichter und andere

etwas schwieriger, und so wird es die Leute sicherlich mit

der Zeit beeinflussen, ja. Die Leute besaßen bereits

vorher eine gewisse Mentalität. ...

Dennoch, wenn Sie mich fragten: gibt es einen Langzeiteinfluß

auf die Art und Weise, wie die Menschen ihr Leben einschätzen

aufgrund elektrischer Lichtverhältnisse, oder weil es

sehr gute Lichtverhältnisse rund um die Uhr gibt, dann

könnte man da eine ursächliche Beziehung ausfindig

machen und in Frage stellen, und das tue ich. Sie könnten

sagen, daß alle Kulturen vor der Elektrifizierung sich

mit einer Zeit schlechten Lichts abfinden mußten, nennen

wir es Nacht, mit der jeder zu tun hatte bis auf die sehr

reichen Leute, die sich viele Kerzen leisten konnten.

Aber

für die große Masse der Menschen war klar, daß

die Welt in Zeiten guten Lichts und Zeiten schlechten Lichts

eingeteilt war. Und darum wußte jeder, daß es

bestimmte Dinge gab, die man bei gutem Licht und andere, die

bei man weniger gutem Licht verrichtete, und einige Dinge,

die man des Nachts tat, funktionierten bei gedämpftem

Licht besser als bei hellem Licht. So haben die Leute ohne

lange nachzudenken verstanden, daß es Dinge des Lichts

und Dinge der Dunkelheit gibt und daß man lernen muß,

mit beiden gut umzugehen, einfach weil sie uns täglich

begleiten.

Was geschieht also in einer Kultur, die gar nichts mehr mit

schlechtem Licht zu schaffen hat, vielleicht sogar für

immer? Was geschieht mit den Dingen des gedämpften Lichts,

die die Leute bis dahin für selbstverständlich hielten?

Ich denke an die Sachen, welche die Leute des nachts taten,

schlafen, ausruhen, träumen, Geschichten erzählen,

Sex oder nur so herumsitzen und nichts planen und nicht angestrengt

nachdenken. Was geschieht mit diesen ganzen Aktivitäten

in einer Kultur, in der man jederzeit die Dinge des Lichts,

also scharf fokussierte Arbeit leisten kann, um Mitternacht

oder um drei oder fünf Uhr morgens. Ich hab' da so meine

Fragen.

Ich

frag‘ mich z.B, wieso die Leute so leichtfertig annehmen,

sie müßten fähig sein, sich schnell Klarheit

zu verschaffen. Daß sie Unklarheit, Zweideutigkeit,

Ungewißheit immer nur als Defekte betrachten und nicht

als ganz normale Erscheinungen. Ich glaube, das ist eine Tugend,

die uns in dieser Gesellschaft abhanden gekommen ist: daß

wir ungeduldig sind mit Ambiguität, mit Unklarheit und

dem, was wir nicht vorhersehen können. Darin sind wir

nicht sehr gut. Das mögen wir nicht. Und irgendwie haben

wir das vage Gefühl, etwas sei Schuld, wenn wir uns unsicher

fühlen. Falls ich da richtig liege, ist diese Eile nach

rascher Klärung nur ein eiliges Vorbeihuschen an einer

wesentlichen Dimension des menschlichen Bewußtseins,

die darin besteht, sich von einer Zeit der Klarheit zu einer

Zeit der Ungewißheit zu bewegen, durch eine Zeit der

Unsicherheit hindurch, bis sich wieder Klarheit einstellt.

Wir sind vielleicht darin nicht so gut, wenn wir über

die Beziehungen reden, die wir miteinander pflegen, über

langfristige Politik, über gemeinsame Strategien. Wahrscheinlich

zucken wir bei unsicheren Aussichten zusammen.

Ich denke, das könnte eine Wirkung von Technik sein.

|

|

MH:

Finden Sie es schlecht, daß

die Medien z.B. dieses nächtliche Geschichtenerzählen

für uns übernommen haben?

FJS:

Also ich persönlich neige dazu zu

sagen, daß jede Kultur zu jeder Zeit ihre angenehmen

Seiten wie ihre Versuchungen besitzt, ihre eigenen Regeln

und Verbindlichkeiten. Und ich würde niemandem raten,

sich allzusehr den Kopf darüber zu zerbrechen, ob er

besser oder schlechter dran ist als ein Mensch, der vor tausend

Jahren gelebt hat. Trotzdem ist es nicht unklug, sich Gedanken

über die Regeln und Verbindlichkeiten der Zeit, in der

man lebt, zu machen. Und ein Weg, darüber nachzudenken,

führt über den Vergleich mit anderen Perioden. Man

sollte sich schon fragen: was sind die Dinge, die uns heutzutage

ein nobles, reiches, freundliches, warmes, verspieltes Leben

ermöglichen, im Vergleich zu den Zeiten von vor tausend

Jahren? ... Eine Sache, die wir Bürger des späten

20. und beginnenden 21. Jahrhunderts hoch ansetzen dürfen,

sind die schöpferischen Möglichkeiten der Systeme,

die uns heute zur Verfügung stehen. Das schließt

Transport-, Medien- und wissenschaftliche Systeme ein. Ich

denke, daß die Menschen heute in der Lage sehr weit

abheben, also auf einem Niveau kreativ sind, das sie sich

vor tausend Jahren nicht haben vorstellen können.

So könnten Sie einwenden, daß die Gabe des Sinnes

für Möglichkeiten, welche zu einem wichtigen Bestandteil

des gegenwärtigen Lebens geworden ist, ein Ergebnis der

Präzision von elektrischen Systemen ist, - und der Tatsache,

daß diese Systeme ständig verstärkt und verbessert

werden und wir dauernd damit beschäftigt sind, uns den

Fähigkeiten dieser Systeme anzupassen. Sie könnten

einwenden, daß damit eine andauernde Stimulation unserer

Einbildung einhergeht, was schrecklich wäre. Ich glaube,

das sehe ich auch so. Sie könnten auch einwenden, daß

wir darum Opfer von Überfütterung sind. Da gibt

es einen Menschen vom MIT, dessen Name ich vergessen habe,

der das DATA SMOG nennt. Und wir sind alle damit belastet

und wissen es. Wir wissen alle, daß wir zuviel Informationen

bekommen, daß wir abstumpfen und zynisch werden und

wir nicht sicher sind, wo wir in diesem Leben, das wir führen,

Ruhe finden sollen. Das ist eine der Lasten dieser Welt. Aber

beim Vergleich der Welt vor mit der Welt nach der Elektrifizierung

sollten wir nicht wehmütig werden.

|

|

MH: Dennoch frage ich

Sie: gibt es nicht eine wirklich tiefgehende kulturelle Wirkung

der Elektrizität, die unsere Körper und unser tägliches

Leben betrifft?

FJS:

Wissen Sie eine Sache, die für alle

elektrischen Systeme gilt, ist dieser radikale Unterschied

zwischen der Bewegung in Lichtgeschwindigkeit und der Geschwindigkeit

von Körpern. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und

da hat sich mit dem Auftreten elektrischer Systeme wirklich

etwas geändert, worüber man auch mal nachdenken

sollte, also fragen: in welchem Maße bewegen sich menschliche

Organismen, also wir und unsere Körper auf wahrnehmbare

Weise in der Geschwindigkeit des Blutes. Wir bewegen uns mit

dem Tempo des Blutstroms, der unsere Körper durchfließt,

während unser Nervensystem auf die Außenwelt reagiert

und wir bewegen uns im Rhythmus unserer Hormone. Das ist die

Art, wie sich das menschliche Tier bewegt und denkt und fühlt

und schmeckt und Entscheidungen trifft. Aber ein sehr großer

Teil der Welt, in der wir jetzt leben, bewegt sich in Lichtgeschwindigkeit.

Ob wir nun über Kommunikationssysteme sprechen, die mir

erlauben, mit jemandem in Europa so zu reden, als säßen

wir uns am Tisch gegenüber oder wir über ein sehr

komplexes elektrisches Energieverteilungsnetz sprechen , das

den Leuten erlaubt, ihre Wünsche als Daten ins Netz einzugeben,

aus dem andere wiederum ihre Güter beziehen, so daß

es keine Ausfälle gibt. Diese Art von Informationsbewegung

oder sprechen wir von einer elektronischen Datenbank, die

in der Lage ist, ausgehend von einem kleinen Verkehrsvergehen

mein gesamtes Strafregister bis zu der Tatsache zurückzuverfolgen

daß ich in Conneticut gesucht werde, während ich

in Wisconsin bloß eine rote Ampel übersehen habe.

Diese Dinge haben alle dies gemeinsam und zwar, daß

nur, weil wir Zeichen mit Lichtgeschwindigkeit durch die verschiedensten

Medien jagen können, wir auf diese Weise viele Sachen

wesentlich schneller erledigen können als jemals zuvor.

Und ich denke, eine der wirklich wichtigen Fragen, über

die man sich Klarheit verschaffen sollte, ist die folgende:

Wie schaffen es Leute, deren Körper der Sitz ihres Bewußtseins

ist, wie schaffen sie es, die Lichtgeschwindigkeit durchzuhalten,

in ihren vernetzten Beziehungen informeller Datenübertragung.

Da sind m.E. eine Menge interessanter Fragen zu klären.

|

MH: Worin

lag dann der nennenswerte Vorteil einer nicht völlig elektrifizierten

Welt?

FJS:

Ich denke, ein bemerkenswerter Wandel zwischen

einer Welt ohne Strom und der gegenwärtigen Welt betrifft

die Tatsache, daß jedermann reichlich „Abhäng-Zeit“,

Ruhezeit, nutzlose Zeit hatte, weil darin die Nacht bestand.

Wir sind damit nicht mehr gesegnet und vielleicht müssen

die Leute deshalb, um eine Balance in ihrem Leben zu finden,

sich auf irgendeine Weise geschützte Zeiten schaffen,

Zeiten mit klaren Grenzziehungen, typischen rituellen Grenzen,

innerhalb derer sie sich nicht mehr zweckgerichtet verhalten,

wo sie nicht so eine Eile haben. Ferien, im Westen ein relativ

neues Phänomen, sollten einmal so etwas sein. Nicht jeder

kriegt das natürlich so hin. Sie nehmen Ferien und verhalten

sich dabei genauso strategisch wie sonst auch, aber die Idee

der Ferien war, aus meinem Leben herauszutreten. Wir sollten

die Zeit einfach nehmen und beschützen und unser Mobiltelefon

nicht zum Strand nehmen. Wir haben Zeit, wenn wir nicht unterbrochen

werden können. Einige Leute kriegen das hin, andere weniger.

Es gibt Mobiltelefone am Strand, aber daran können sie

die Herausforderung des Erwachsenwerdens in unserer Kultur

ermessen, nämlich als eine Herausforderung, Zeiten freizumachen,

innerhalb derer Entscheidungsprozesse den Rhythmus bestimmen

und wo wir nicht derart vernetzt sind, nicht so sehr mit Informationsverarbeitung

beschäftigt sind.

|

|

MH: Haben Sie das bereits praktiziert, was sie vorschlagen?

FJS:

Nein, ich finde das keineswegs einfach. Ich finde, es ist

eine der Herausforderungen an das Erwachsenwerden. Ich habe

in meine Woche jeden Sonntag abend zusammen mit vier anderen

Jesuiten, mit denen ich hier zusammenlebe, 90 Minuten eingestreut,

die nennen wir Erzählstunde. Und wir erzählen uns

einfach nur, wie die Woche war, das Auf- und Ab der Stimmungen.

Aber wir erzählen jetzt keine dicken Geschichten, wir

erzählen kleine Geschichten. Ich finde, wenn man keine

Foren mehr hat, innerhalb derer man unwichtige Geschichten

erzählen kann, werden überhaupt keine Geschichten

erzählt und die Leute fühlen sich fremd, weil niemand

mehr den kleinen Dingen zuhören will. Wenn ich nach Hause

komme und sage, mein Doktor hat mir erzählt, ich hätte

Krebs und werde in zwei Wochen sterben, wird jeder meiner

Geschichte hören wollen. Diese Story wird für eine

gewisse Zeit bei anderen Leuten einschlagen. Wenn ich jedoch

nach Hause komme und sage, da fuhr jemand neben mir auf der

Autobahn, der schaute so bedrückt aus der Wäsche,

daß ich selbst traurig war, als ich weiterfuhr. Das

ist so eine nette kleine Geschichte. Könnte man die erzählen,

während wir alle beschäftigt sind? Wahrscheinlich

nicht. Aber wenn wir uns nicht gegenseitig eine Zeitlang unwichtige

Geschichten erzählen, geht uns etwas verloren. ... Das

ist ein wesentlicher Bestandteil des Erwachsenseins und wenn

ich da richtig liege, dann müssen die Leute einen Weg

dafür finden, trotz Mobiltelefon, Piepern und den Börsennachrichten

von Hongkong auf meinem Palm-Pilot. Manchmal muß ich

diese Dinge beiseiteschieben und Platz schaffen.

|

|

MH: Kann

man darum von einer geradezu zwanghaften Vernetzung sprechen,

die mein Leben gängelt, wo ich es nicht mehr führe?

FJS:

Ich denke über die Differenz nach

zwischen dem Leben in einer vernetzten, elektrifizierten Welt,

wo mein Rhythmus vom System bestimmt wird, und den Teilen

meines Lebens, in denen ich es geschafft habe, anders zu leben.

Ich denke, daß ich - im Falle einer vernetzten Mentalität

- nach jeder sich bietenden Möglichkeit Ausschau halte

und versuchen werde, keine einzige davon auszulassen. Meine

Informations- und Kommunikationssysteme sind somit ständig

in Bereitschaft, um mich so schnell und angepaßt wie

möglich in ihnen zu bewegen.

Ich

versuche dagegen Zeiten in meinem Leben freizumachen, wo ich

keine Lust habe, Informationen zu verarbeiten, sondern stattdessen

selbst anwesend sein will. Wo ich mich nicht im Takte der

Uhr bewege, wo ich dem Ablauf der Zeit überhaupt keine

Beachtung schenke und es schaffe, meinen Weg innerhalb des

gerade ablaufenden Ereignisses zu finden, wo mir also dieses

Ereignis die Zeit ansagt und nicht die Uhr. Ich glaube, jeder

kennt diese Augenblicke, wo man sagt „vergiß‘

die Zeit!“ - und ich glaube nicht, daß wird dann

die Zeit vergessen, sondern daß wir in solchen Augenblicken

einen anderen Rhythmus haben. Das Ereignis sagt uns, daß

sie noch nicht um ist, daß wir die Unterhaltung fortsetzen

müssen oder die Party noch nicht vorüber ist oder

daß das Buch in meiner Hand mich derart gepackt hat,

daß ich voll und ganz in seine Lektüre vertieft

bin und für einen Moment den Bezug zur Uhrzeit verloren

habe.

Ich besitze Uhrzeit im Übermaß. Die meiste Zeit

meines Lebens bin ich regelrecht programmiert und verhalte

mich strategisch, und ich glaube, ich bin darin ein ganz gewöhnlicher

Erwachsener. Nur durch Pausen gewinne ich Zeit. Manchmal pausiere

ich sogar inmitten eines geschäftigen Tages und versuche,

Dingen, die passieren, meine Aufmerksamkeit zu schenken, Dingen,

die nicht auf meinem Zeitplan

stehen. Ich habe da einiges durch den Kodex eines Volkes gelernt,

den Lakota, mit dem ich eine Zeit zusammengelebt habe; es

ist mehr eine innere Einstellung und ein Gefühl für

Pausen. Wenn ich zum Beispiel über eine Grasebene laufe

und richtig zu pausieren weiß, kann ich die verschiedenen

Töne des wachsenden Grases hier hören, die Töne

eines wachsenden Baumes hier, oder eines anderen dort. Und

wenn ich diesen Punkt, diesen inneren Zustand erreiche, in

dem ich mich auf die Frequenzen des wachsenden Grases konzentriere

und sie von denen eines wachsenden Baumes unterscheiden kann,

dann bin ich für einen Augenblick aus meinem Rahmen herausgetreten

und bin etwas gesünder, wenn ich wieder zu mir komme.

Ich habe dann meine eigene Zeiteinteilung relativiert. Ich

denke, eine Menge anderer Leute tun bereits das gleiche.

|

|

MH:

Sehen Sie auch außerhalb Ihrer eigenen Lebensführung

eine gesellschaftliche Chance, diesen permanenten "stand-by-modus"

zu überwinden?

FJS:

Ich gebe ganz gewöhnlichen Leuten

eine Reihe von Kursen über Elektrizität und meine

gewöhnliche Erfahrung dabei ist, daß viele gar

kein scharfes Bewußtsein über ihre Beziehung zur

Elektrizität besitzen. Aber ihre Gefühle über

Elektrizität sind sehr nahe bei der Sache und können

kaum beeinflußt werden. Die Leute haben ein sehr genaues

emotionales Einfühlungsvermögen, ich denke sowohl

im Hinblick auf ihr Gefühl für die sich bietenden

Gelegenheiten wie auch für die Kommandogewalten, die

ihnen die elektrische Technologie bietet. Ich denke an diesen

Sinn für Macht und Energie. Aber die Menschen haben auch

ein gutes Gefühl für dieses Getriebensein und die

Gefahren, sich in den einzelnen Schritten zu verlieren. Sie

verstehen beides auf Anhieb, sobald man ihnen das bewußtmacht.

Das ist eine sehr spannende Sache. Ich denke, das gilt auch

für Autos, für Computer, inzwischen glaube ich sogar

für Nahrung und bald für Wasser. Ich meine, die

meisten Leute wissen gar nicht, wie emotional ihre Beziehung

zu Wasser-Systemen ist, also Wasser aufzubereiten und zu verteilen

und so weiter. Ich glaube, daß die Wirkungen von Elektrizität

und Autos den Leuten immer noch sehr viel bewußter sind

als die von Nahrung und Wasser, obwohl uns da heutzutage schon

vieles bewußter geworden ist. Aber ich habe das Gefühl,

daß wir Bürger des 20. und 21. Jahrhunderts allesamt

sehr emotionale Beziehungen zu all diesen Technologien unterhalten,

aber es ist schwierig, diese Beziehung für uns selbst

in die richtigen Worte zu fassen und dabei einen Schritt innezuhalten

und über sie nachzudenken. Das ist eine Sache, die ich

sehr gern tue: ich mag es, hilfreiche Worte zu finden, die

es Leuten ermöglicht, ihre eigenen Erkenntnisse über

die Technologien zu artikulieren, die für ihr Leben wichtig

sind.

|

|

MH:

Wie schätzen sie Möglichkeiten ein, elektrische

Systeme z.B. für kontemplative Praktiken, also das genaue

Gegenteil von zweckgerichteten Aktivitäten, einzusetzen?

FJS:

Ich denke manchmal, daß die Leute

Elektrizität als eine kontemplative Dimension ihres Lebens

betrachten. Und manchmal, daß einige, besonders junge

Leute, die gern mit Bildern spielen und deren Potentiale ausreizen,

falls sie genug Speicher für Bilder und Bildkombinationen

haben, daß die da etwas kontemplatives tun, was man

ein Spiel mit der Einbildungskraft nennen kann. Ich will gar

nicht darauf hinaus, daß Elektrizität unbedingt

zerstreuender sein müßte als im Dunkeln abends

um acht bei einem Feuer zu sitzen. Du kannst abschalten und

vom Leben abkoppeln. Ich finde, Erwachsene sollten zerstreut

werden, und es ist ein Teil unserer Lebensdisziplin zu lernen,

wann zerstreut zu sein gut ist und wann man sich lieber auf

etwas konzentrieren soll, oder wann man dieses oder jenes

tun sollte, wann Zerstreuung destruktiv ist und wann sie bloß

erholsam ist. Das sind wichtige Fragen und ich denke, es wäre

gesund, mit ihnen die Art unserer Beziehungen zu elektrischen

Systemen abzuklären.

|

|

Manfred

Hulverscheidt: Zum Schluß noch

eine Frage zur Zukunft hochtechnologischer Systeme. Werden

diese angesichts schwindender Ressourcen nicht eher in einer

Katastrophe münden als in einer Transformation?

Father

John Staudenmaier: Sie

meinen, ob es einen katastrofischen Ausgang der Spannungen

eines Systems geben wird? Ich weiß nicht, ob da zum

gegenwärtigen Zeitpunkt eine korrekte Vorhersage möglich

ist. In vielen Bereichen der Welt wächst der Druck. Die

Menge des Stromverbrauchs ist einer davon. Die wachsende Müllmenge,

die die verschiedenen Systeme der Menschen produzieren, sind

auch sehr bedrückend. Die Knappheit von sauberem Trinkwasser

gehört dazu. Aber was aufgrund dieses Drucks wirklich

passieren wird, kann man derzeit noch nicht wissen. Mir scheint,

es könnte ziemlich übel werden. In einigen Teilen

der Welt ist es bereits sehr übel. Die große Ungleichheit

in der Welt ist nicht die digitale Scheide, es ist das Wasser,

die Trinkwasserscheide, denke ich.

MH: Father John, ich danke

für dieses Gespräch.

|

|

|

|

Copyright

©

2001-2002, HDTVideo, eine Manfred Hulverscheidt Internetseite. Alle Rechte

vorbehalten.

Gestaltung:

seamean@yahoo.com

|